市科委、中关村管委会:北京2024年人工智能核心产业规模突破3000亿元

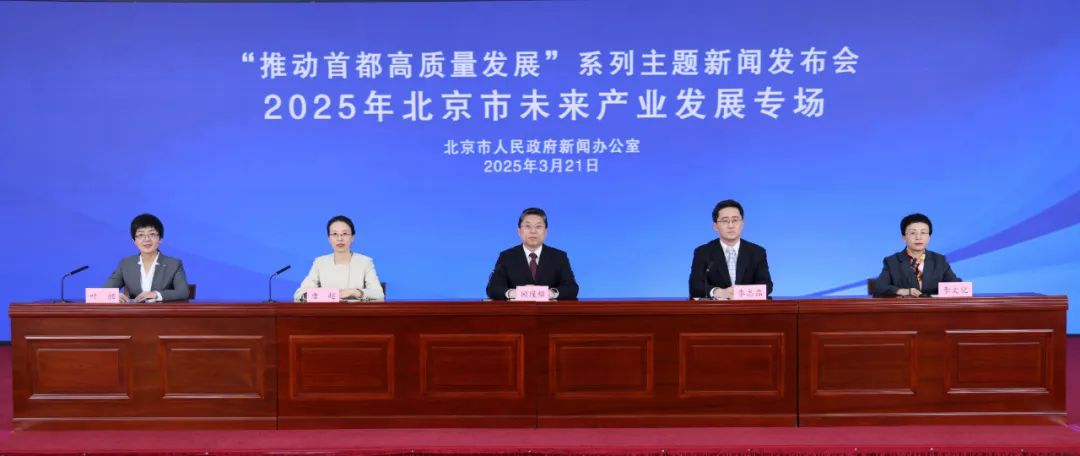

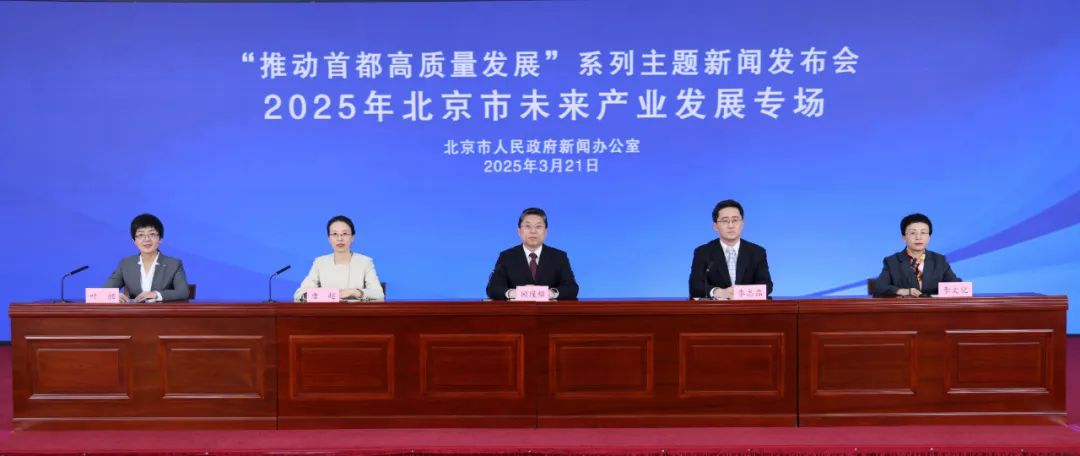

▲3月21日,北京市人民政府新闻办公室举行“推动首都高质量发展”系列主题新闻发布会——2025年北京市未来产业发展专场。市经济和信息化局、市科委中关村管委会、海淀区、石景山区相关负责同志出席发布会介绍工作情况,并回答记者提问。北京市委宣传部对外新闻处处长叶昶主持。

在市委、市政府坚强领导下,我们积极推动本市科技创新工作,取得明显成效。

一是创新策源能力持续增强,原创性引领性科技攻关取得新突破。5项基础研究成果入选中国科学十大进展;连续8年蝉联《自然指数-科研城市》榜首。实施基础研究领先行动,投入强度等关键指标稳居全国首位,企业参与省级自然基金联合基金的数量及出资额居全国首位。支持开展关键核心技术攻关,突破一批关键技术“卡点”,涌现超高效液相色谱仪等一批标志性成果,车规级芯片整车国产化率实现大幅提升。

二是科技创新和产业创新深度融合,新质生产力发展持续引领。新一代信息技术领域,推进“人工智能+”行动,备案上线大模型105款、约占全国四成,2024年人工智能核心产业规模突破3000亿元;成立全国首家量子科技孵化器;“长安链”在国家战略中作用更加凸显。医药健康领域,推动出台第三轮医药健康协同创新行动计划、促进创新医药发展的“32条”措施等政策,创新医疗器械和三类AI医疗产品获批上市数量居全国第一,医药健康产业总规模达到1.06万亿元,成为全国首个过万亿的城市。商业航天领域,出台创新发展行动方案,设立可重复使用火箭技术创新中心,启动建设“火箭大街”。出台加快合成生物制造产业政策,打造合成生物制造技术创新中心。

三是创新创业生态持续优化,世界领先科技园区建设步伐进一步加快。中关村先行先试重大改革措施全面落地,开展研发准备金试点,强化急需紧缺人才引进。推进科技金融机制创新,与中行、工行开展战略合作;成立人工智能等8只政府产业投资基金,投早投小投硬投长。在重点细分领域建设了25家标杆孵化器,支持科技领军企业组建了27个创新联合体。印发世界领先科技园区建设方案,部署推动一批重大任务。打造中关村东升科技园等40家特色产业园。国高新企业总数预计达2.97万家,独角兽企业115家,均居全国城市首位。

结合市经信局刚刚介绍的2025年未来产业工作要求,下一步我委将与各部门、各区协同,全力做好相关各项重点任务落实工作。

一是强化重点细分方向前瞻布局与科研攻关。对标国际先进水平,实现人工智能大模型架构、算法创新突破,在重点领域取得标志性进展,开展类脑计算、光电计算等颠覆性技术路线布局。推动光芯片、光器件、光模块等产品的设计研发。持续推动超宽禁带半导体和超导材料底层技术攻关,支持高校、科研机构边研发边转化,谋划产业化推进工作。同时,前瞻布局AI+聚变等技术攻关,加快高温超导磁体、铁基超导材料等重大成果转化落地。

二是狠抓重点细分方向相关政策落实。落实《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027年)》,抢抓具身智能科技创新和产业发展关键期,打造具有全球影响力的具身智能科技创新策源地和产业发展增长极。落实《北京市加快推动“人工智能+新材料”创新发展行动计划(2025-2027年)》,打造全球新材料与人工智能融合创新高地。落实《北京市加快细胞与基因治疗产业创新发展三年行动方案》,开展技术攻关,加速创新品种研发上市。落实《加快北京市脑机接口创新发展行动方案》,推动脑机接口创新产品在医疗康养、工业安全等领域的示范应用。落实《北京市加快合成生物制造产业创新发展行动计划(2024-2026年)》,抢抓全球生物经济发展机遇,打造具有全球影响力的合成生物制造产业创新高地。

三是市区协同搭好创新平台、做好产业配套。持续建设国家高新区人工智能产业协同创新网络,打造海淀人工智能国家级先进制造业集群。持续推动量子孵化器、产业园、联盟建设,进一步加速量子企业集聚,加快培育和繁荣北京量子产业生态。会同相关重点区加强细胞与基因治疗产业基础设施和平台建设,建成一批高水平产业园区和标准厂房,充分发挥平台和孵化器的培育服务作用。加快开展可重复使用运载火箭关键技术研发,推进重点型号液体火箭研制,推动可重复使用火箭技术创新中心升级为国家级平台;同时,支持星辰未来空间技术研究院建设,前瞻开展算力卫星关键技术攻关和组网研究。布局打造北京高端科学仪器技术创新中心,开展共性关键技术研发、标志性高端科学仪器整机和零部件攻关、国产仪器验评推广。

记者:人工智能如何为新材料产业发展蓄势赋能,北京将如何推动“AI+新材料”融合创新发展?

当前,AI for Science已在全球范围内形成共识,将对未来科学技术和产业发展带来深远的影响。在新材料领域,AI正在重塑新材料研发范式,成为产业快速发展的“关键推动力”,并孕育材料研发服务新业态。北京在人工智能和新材料领域叠加创新优势凸显,融合创新成果不断涌现。小米汽车利用AI仿真系统筛选和优化,研制的高强高韧“泰坦合金”已先后应用于小米SU7和SU7 Ultra车型;北京科学智能研究院引入分子表示学习模型,设计出光色纯度高且不含贵重金属的新一代OLED发光材料。同时,国家新材料大数据中心建设多项任务在京落地,为北京数据驱动新材料智能化研发奠定了坚实基础。

为抢抓AI赋能新材料产业发展机遇,今年1月26日,市科委中关村管委会等3部门联合出台《北京市加快推动“人工智能+新材料”创新发展行动计划(2025-2027年)》,统筹推进融合创新技术攻关、数据基础设施构筑、智能实验室建设、新业态培育和创新生态提升,加快打造国际领先的新材料创新策源与人工智能应用高地。

一是强化融合创新技术攻关。支持材料科学与人工智能融合创新基础研究,基于物质科学原理与高质量数据,开发新一代大原子模型,以及新材料智能研发垂类模型与软件系统,打造一批AI赋能的标杆性新材料产品。

二是推动数据基础设施构筑。建设国家新材料大数据中心主平台服务门户和数据资源节点集群,制定材料数据采集、存储、确权、流通、共享等标准体系,充分利用国家数据要素综合试验区建设契机,引导材料数据可信流通交易。

三是加快智能实验室落地。开发智能实验关键技术和装备,打造一批软硬一体、干湿闭环的新材料智能实验室,融合模型软件与高精度、自动化的实验和表征装备,实现实验自主设计、结果实时分析和优化决策。

四是加速新业态培育。支持新材料龙头企业率先开展“AI+新材料”融合创新,带动上下游企业前瞻布局和转型升级。培育一批新材料数据、模型软件、数智化装备等专业化市场主体,探索新材料研发流程模块化、标准化,鼓励研发模块服务外包,培育新材料研发CRO等新业态。推动建设“AI+新材料”创新社区,打造“AI+新材料”特色产业园。

来源:北京发布

首页标题

ꄲ

产业动态

ꄲ

市科委、中关村管委会:北京2024年人工智能核心产业规模突破3000亿元