金融科技赋能ESG投资:案例、趋势与展望

ESG投资体系的建设对推动我国经济社会发展的转型升级具有重要意义。2022年,ESG投资已成为全球主流投资策略和投资方法之一。根据全球可持续投资联盟(GSIA)预测,2022年全球ESG资产规模有望突破41万亿美元,ESG投资正显现出越来越高的重要性。

但现阶段,金融机构全面将ESG纳入投资决策流程与管理机制尚面临较大阻碍。ESG数据采集、智能评价与动态风险管理成为金融机构在ESG投资应用中面临的切实难题。

金融科技在化解ESG投资难题上可发挥破题作用。本文梳理了中国平安CN-ESG智慧评价体系、湖州融资主体ESG评价体系、微众·揽月ESG、嘉实基金ESG评分系统四大前沿案例,以期为探索金融科技在ESG投资中的应用提供启示。

VOL.1

一、 我国ESG投资发展趋势

监管方面,ESG投资相关政策加速出台。2021年12月,生态环境部部等九部门出台《关于开展气候投融资试点工作的通知》,鼓励健全气候投融资体制机制,强化气候投融资试点,提升适应及应变能力。2022年4月,中国证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》,积极推动公募基金等专业机构投资者积极践行责任投资理念。

市场方面,各金融机构逐步将ESG纳入投资决策与管理流程。银行等机构方面,兴业银行已将ESG与气候风险管理纳入全面风险管理体系,主动印发23个敏感行业ESG授信政策;工商银行将气候风险管理纳入《全面风险管理规定》,研究将气候因素纳入内部评级,进一步完善气候风险数据库。基金资管方面,Wind数据显示,2022年3月至2022年9月期间,ESG公募基金产品规模(包括纯ESG基金与泛ESG基金)已由2557亿元增长至4000多亿元。

VOL.2

二、 ESG投资发展痛点

与传统财务投资相比,ESG投资面临着信息采集、评价认定及动态风控的难题。

一是ESG数据采集难。ESG评价体系在环境、社会和公司治理三大主题之下,囊括众多议题及事项维度,通常涉及上百个底层评价指标,而这些非财务评价指标往往难以量化、来源分散、收集困难,使各类金融机构开展ESG投资面临较大的挑战。

二是ESG表现评价与认定难。ESG信息存在于大量文本、图片、音频、视频等非结构化数据中,如何建立统一的评价标准,对各类信息进行量化识别与分析,进而客观、综合地评价企业ESG表现存在较大难度。

三是ESG风险动态监控难。企业ESG表现本身受时效影响程度高,例如企业动态能耗水平、污染物实时排放情况、突发性监管处罚公告、负面案件报道等等。目前各类ESG相关数据更新频率总体不高,以半年度或年度更新为主,这导致了金融机构开展企业ESG评价及风险管理的时效性较差。

VOL.3

三、金融科技赋能ESG投资实践前沿应用

为化解上述ESG投资痛点问题,金融科技可为融资主体ESG数据采集、ESG认定与评价、金融产品开发、动态风险管理、ESG信息披露提供系统性解决方案,赋能ESG投资全流程。本小节梳理了中国平安、湖州融资主体ESG评价体系、微众·揽月ESG、嘉实基金ESG评分系统四个案例,以解析金融科技在ESG投资中的具体应用。

表1:金融科技赋能ESG投资案例梳理

|

金融机构 |

应用业务类型 |

应用环节 |

数据源 |

|

中国平安 |

集团对外投资约为、债券业务、信贷业务 |

尽职调查 融资评价 风险管理 |

舆情数据、第三方数据库 |

|

湖州融资主体ESG评价体系 |

湖州市域内银行信贷业务 |

ESG表现评价 金融产品开发 贷款定价 风险管理 |

环保、经信、税务等17个政府部门数据 |

|

微众·揽月ESG |

各类基金公司投资与资管业务 |

ESG主体评级 ESG指数构建 ESG负面筛查 ESG投资组合分析与alpha归因 |

卫星遥感数据、时空数据、舆情数据等另类数据 |

|

嘉实基金ESG评分系统 |

嘉实基金自身投资业务 |

ESG企业评分 ESG指数构建 ESG投资组合分析与alpha归因 ESG多因子策略构建 |

公司披露数据、政府部门、监管信息平台、财经和新闻媒体、公益组织、行业协会数据 |

资料来源:根据各金融机构公开披露信息整理

1.中国平安CN-ESG智慧评价体系——将ESG纳入集团投资决策

中国平安已将对ESG因素的考量纳入对外投资与银行业务融资评估流程,对上市企业、发债主体以及项目开展ESG尽职调查,作为决策的评价标准与依据。为实现集团ESG资产风险评价与管理的标准化,中国平安与新华社中国经济信息社开发了统一的ESG评估标准“新华CN-ESG评价体系”,并通过内部金融科技平台AI-ESG实现工具的智能化,为ESG模型构建、风控、投资组合管理的整合应用提供数据支持和智能化工具。

该评价体系融合了10多个主题、130多个基础指标、350个数据点及40多个行业风险与机遇矩阵指标,运用NLP、关联技术分析、机器学习、遥感卫星等科技手段,实现数据自动采集、补充与交叉验证、智能舆情监控、AI智能评价等。

现阶段,中国平安利用AI-ESG工具将ESG风险逐步与集团投资风险管理体系进行融合,赋能股权、债券、信贷等几大业务类别,建立了集团责任投资体系及银行业务体系。

2.湖州市融资主体ESG评价体系——金融科技支持绿色金融普惠金融融合发展

2018年以来,湖州启动了区域ESG评价模型的开发工作,2019年率先实现了绿色融资主体ESG评价的线上化。2021年,湖州对评价模型进行了迭代更新,推出绿色融资主体ESG评价体系4.0版。该评价体系从环境影响(E)、社会责任(S)、公司治理(G)三个维度,对湖州市全量企业进行智能评价打分,并进一步围绕小微企业群体特征与样本数据,对小微企业ESG指标权重赋分进行合理调整,率先探索形成了我国第一套面向中小企业的ESG评价工具。基于金融科技,该评价体系具有两大特点:

协同湖州多部门数据,评价结果动态实时更新。该系统整合了环保、经信、税务等17个政府部门、10多个数源系统,实现100%线上取数及自动化计算,评价结果直接与绿色贷款贴息、绿色担保补助等政策激励挂钩。

开放系统,便于金融机构应用。现阶段,湖州融资主体ESG评价系统已全面向湖州全市域金融机构开放,并嵌入金融机构现有绿色信贷管理系统。金融机构可基于评价系统开发“定制版”应用模型,将企业主体ESG评价结果用于金融产品开发、客户授信、利率定价、信用风险管理等各个方面。通过ESG评价体系,金融机构得以持续监测企业风险的动态变化,开展企业全流程风险控制管理,有效提升资产质量。

3.微众·揽月ESG——基于另类数据的ESG资管科技平台

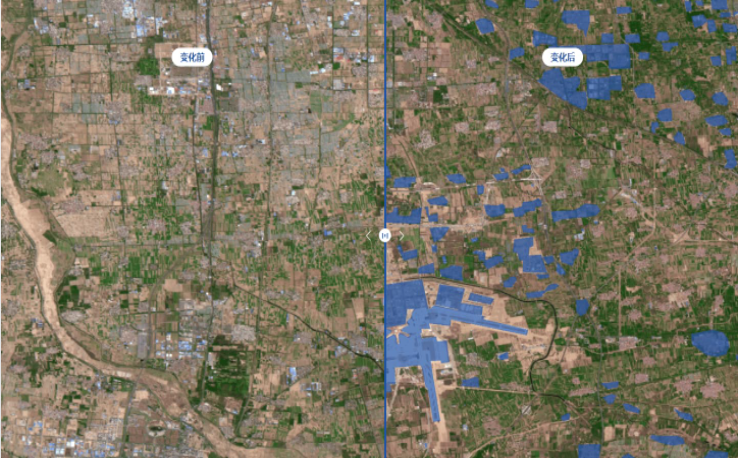

微众银行基于卫星遥感数据、时空数据、舆情数据等另类数据及人工智能技术驱动,打造了国内首个基于卫星等另类数据的ESG资管科技平台——微众·揽月ESG。

在数据方面,揽月ESG一是采用计算机视觉技术分析海量卫星图像,帮助分析师更加高效、客观的监测企业生产经营情况及环境影响,如生产规模、开工率、周边环境、污染排放等数据;二是跟踪和ESG相关的新闻舆情数据,通过NLP和知识图谱技术,实时刻画企业的ESG表现;三是采用知识图谱分析企业间ESG风险传导,为投资者提供ESG事件触发概率,关联波动分析及ESG事件关联预警。

图1:保险定损及工程周期监测

资料来源:微众·揽月官网

在算法方面,揽月ESG基于人工智能技术,提供ESG评级、ESG指数、ESG筛查、ESG分析四大功能。

表2 微众·揽月主要功能模块

|

功能模块 |

介绍 |

|

ESG评级 |

依据海量另类数据和ESG关键指标,通过AI算法,生成实时ESG分数和评级,帮助投资者洞察公司的ESG风险和机遇。 |

|

ESG指数 |

针对投资者多样化需求和策略,编制基于另类数据的ESG指数 |

|

ESG筛查 |

基于ESG评级结果,帮助投资者识别并回避高风险的投资标的 |

|

ESG分析 |

基于ESG评级提供全方位的投资组合分析工具,整合ESG因子,帮助投资者管理组合的ESG风险、归因可持续的alpha |

资料来源:根据微众·揽月官网整理

4.嘉实基金ESG评分系统——赋能自身投资业务

嘉实基金ESG研究团队与嘉实基金数据化研究中心(Data Lab)联手,自主研发建立了本土智能化ESG评分系统。

评分系统框架自上而下由环境、社会和治理三个主题的一级指标,环境风险、污染治理、产品和服务质量及公司治理等八个议题的二级指标,23个事项的三级指标以及超过110个底层指标构成。该评分系统采用NLP等先进人工智能技术,长于捕捉动态、非结构化的信息,能够更灵敏地反映临时性事件因素,进一步提升了评分体系的实践价值。

小结

基于对金融科技在各类金融机构ESG投资中前沿案例的研究,现阶段,银行等金融机构主要利用金融科技开展企业主体ESG智能评价,并将评价结果用于金融产品开发、客户授信、利率定价、信用风险管理等各个方面。基金及资管等金融机构则主要利用金融科技开展ESG主体评级、ESG指数构建、投资组合分析与alpha归因。

各金融机构在逐步建立将ESG因素纳入投资决策的体系、流程与管理机制的过程中,应加强探索金融科技在ESG投资中的应用路径,充分把握绿色转型和高质量发展带来的投资机遇,助力我国经济社会可持续发展。

本文由北京绿色金融与可持续发展研究院ESG投资研究中心研究员范程程撰写。原创内容,如需转载请注明来源。

来源:绿色金融与ESG国际研究

声明:此公号(ID:czfida)发布内容和图片的目的在于传播更多信息,版权归原作者所有,不为商业用途,如有侵犯,敬请作者与我们联系。

END

重要资讯回顾

• 2022中关村金融科技系列活动--金融科技“10+10”银企对接活动成功举办

• 专家观点 | 王汝芳:金融科技的发展呈现向全景化、生态化和优良化发展态势

• 专家观点 | 王忠民:数字向善的三种内生姿态

• 专家观点 | 陈志明:中信银行金融科技创新实践

关于我们

版权所有:中关村金融科技产业发展联盟 京ICP备20021340号-1